めまい、頭痛、肩こり、疲れやすい、手足の冷え、しびれ、動悸……。大きな病気ではないけれど、気になる不調や痛みを感じていませんか? 病院で検査を受けても「異常なし」と言われてしまい、困った経験がありませんか?

実は、こうした不調の原因は検査数値では測れない場合が多く、決して「気のせい」ではありません。その多くが、自律神経の乱れによるものとされています。

自律神経はストレスにとても敏感で、長期間ストレスを受け続けると、さまざまな体調不良を引き起こしてしまうのです。

原因の判らない不調を解消するためには、まず自律神経について理解を深めることが大切。そして、自律神経を整えるためのライフスタイルを取り入れることで、少しずつ心身のバランスを整えていきましょう。

◆自律神経とは?

自律神経とは、内臓の働きや代謝、体温など、私たちの身体の機能をコントロールしている神経のことです。心や身体が活発に動いているときには「交感神経」が、リラックスして休んでいるときには「副交感神経」が働きます。この2つがバランスよく切り替わることで、私たちの身体は健やかな状態を保っています。

交感神経は「アクセル」、副交感神経は「ブレーキ」に例えられることがあります。

これらがシーソーのようにバランスを取りながら機能することで、体調が整えられます。しかし、ストレスやホルモンバランスの乱れなどでこのバランスが崩れると、美容や健康にさまざまな影響を及ぼしてしまいます。

交感神経が強く働いているときは「交感神経が優位」、副交感神経が強く働いているときは「副交感神経が優位」と言います。

自律神経が上手に切り替わることが、心身の健康のカギとなります。

交感神経が過度に優位になると?

交感神経は、身体や心が興奮しているときに活発に働きます。

特に、ストレスが強く強くかかると、交感神経がアクセル全開になり、過度に優位な状態に。この結果、首や肩のこり、頭痛、動悸といった身体の不調が現れます。美容の面では、肌荒れ、ニキビ、目のクマ、そして痩せにくさなどの症状が出ることもあります。

本来、交感神経は日中に活発になるよう設計されていますが、次のようなタイミングでも交感神経のスイッチが入ります。

| |

- 日中

- 興奮したり、驚いたとき

- ストレスを強く感じたとき

- 緊張したり、危険を感じたとき

- 不安な気持ちがあるとき

|

|

|

| |

|

|

|

副交感神経が過度に優位になると?

副交感神経は、主に休息しているとき優位に働く自律神経です。

このとき、身体の免疫力が向上します。しかし、長期間副交感神経が優位な状態が続くと、白血球の中のリンパ球が過剰に分泌され、免疫系が過剰に働いてしまいます。このため、アレルギー症状が悪化する可能性があります。

副交感神経はリラックスの象徴として良い印象を持たれがちですが、強すぎたり、適切なタイミングで働かないと、動意欲の低下、眠気、だるさ、アレルギー、アトピー、喘息などの不調を引き起こします。

副交感神経は夜になると自然にスイッチが入るようになっていますが、次のような場面でも働きます。

| |

- 睡眠中

- リラックスしているとき

- 食後にゆっくりしているとき

- 癒しを感じたとき

|

|

|

|

|

|

|

◆自律神経を整えましょう!

心や身体が活発に活動するときは交感神経が働き、リラックスをして休んでるときは副交感神経がというように、この2つが互いにバランスを保ちながら働くことで私たちの身体を健康に保っています。しかし、現代社会では「ストレス」と「生活習慣の乱れ」がこのバランスを崩しやすい要因とされています。

特に慢性的なストレスは交感神経を優位にさせ、リラックスが必要な夜でも副交感神経にスイッチが切り替わらなくなり、身体が十分に休息できなくなります。さらに、睡眠不足や昼夜逆転など生活習慣の乱れも、体内時計を狂わせ自律神経の乱れを招きます。

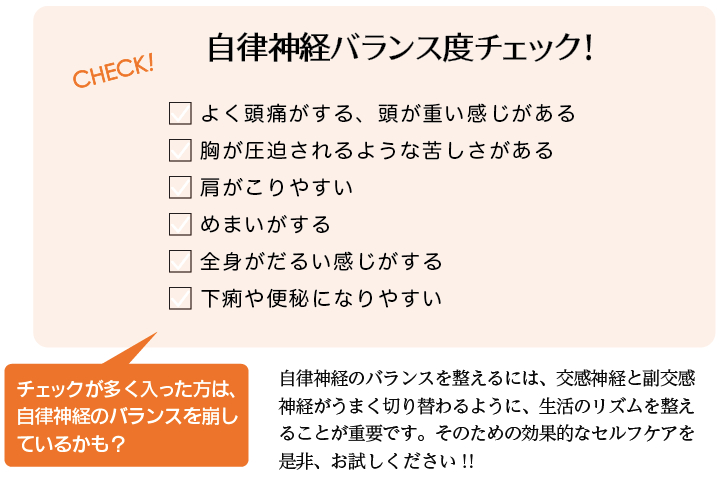

次のような症状があれば、自律神経の乱れが原因かもしれません。一度、チェックしてみてください。

①睡眠のリズムを整える

体内時計が乱れると、自律神経のバランスも崩れ、夜はなかなか寝付けず、朝はだるさや眠気、やる気の低下などの不調が現れます。

しかし、朝日を浴びることで乱れた体内時計をリセットすることができます。朝起きたらカーテンを開けて自然光を浴びる習慣をつけると、睡眠のリズムを整えやすくなります。

②手軽なストレッチや日常的にできる運動を取り入れる

自律神経の働きには血流が大きく関係しています。血流が悪くなると自律神経のバランスが乱れやすくなるため、血流を良くすることが重要です。

血流をよくするために、手軽なストレッチや軽い運動を日常に取り入れるのがおすすめです。

血流をよくするために、手軽なストレッチや軽い運動を日常に取り入れるのがおすすめです。

例えば、座ったままできる簡単なストレッチや、エスカレーターではなく階段を使う、電車では座らずに姿勢良く立つなど、日常の中でできる小さな工夫を習慣にしましょう。

③ぬるめのお風呂に浸かる

湯船に浸かってリラックスすることは、自律神経を整えるのに役立ちます。入浴によって身体が温まり汗をかいたり血行が良くなると、体温調節機能が整い、疲れやストレスの解消につながります。

38~40℃程度のぬるめのお湯にゆっくり浸かることを習慣にすることで、自律神経のバランス改善に効果的です。

④「香り」を生活に取り入れる

生活の中に「香り」を取り入れることで、ストレスを解消し、リラックスする効果が期待できます。 生活の中に「香り」を取り入れることで、ストレスを解消し、リラックスする効果が期待できます。

お気に入りのアロマオイルやお香を使ったり、自然の香りを楽しむことで、心身のバランスを整えやすくなります。

|